鬼殺隊最強で岩柱の悲鳴嶼行冥

彼は昔、寺で身寄りのない子どもたちを育てていました。ところがある夜、鬼に遭遇した子どものひとりが自分が助かるためにと寺にいる人を鬼に喰わせる約束をしてしまいます。

その時、子どもたち一人以外は一目散に逃げていき挙句皆殺されてしまった。さらには身を挺して鬼から守ったはずの子供からもこの惨劇はこの人がやったと心無い仕打ちを受けており、以来子供のことは信用しない性格になってしまった。

ではこの時の子供たちはなぜあのような行動をとったのか?その真実を紹介したいと思います。

悲鳴嶼行冥の過去

まずは事の経緯と悲鳴嶼が鬼殺隊に入隊するまでを紹介します。

悲鳴嶼は昔、寺で身寄りのない子どもたちを育てていました。

©吾峠呼世晴

ところがある夜、言いつけを守らずにひ日が暮れても寺に戻らなかった子供が鬼に遭遇。

その子どもは自分が助かるためにと寺にいる人を鬼に喰わせる約束をしてしまいます。

すぐに4人が殺されさらに残った4人だけでも守ろうとしたが3人がいう事を聞かず寺から出て言ってしまい、3人の子どもが鬼に殺されました。

この頃の悲鳴嶼は気弱で痩せていて、さらに盲目のため頼りにされず他の子どもは逃げ出してしまったのです。

自分の背に隠れた残る子どもの沙代だけはなんとか守ろうとたちを悲鳴嶼は守ろうと夜が明けるまで必死で鬼の頭を殴り続けました。

しかし朝になり駆けつけた人に沙代はこう言ってしまった。『あの人は化け物。みんなあの人がみんな殺した』と

鬼の姿も消えてしまったため、悲鳴嶼は殺人の罪で死刑囚となってしまいました。

恐ろしい目に遭い混乱したとはいえ、沙代にだけは労わってほしかった、それさえあれば救われたと思う悲鳴嶼。

彼の疑り深さと子どもへの不信感はここから始まりました。

真実を知った産屋敷燿哉が悲鳴嶼を助け、鬼殺隊へと勧誘しました。

産屋敷燿哉はその時人かかけて欲しい言葉が分かるため産屋敷燿哉の言葉に救われて、晴れて悲鳴嶼は鬼殺隊士になりました。

子供たちの真実

あの日鬼の襲撃にあった時に悲鳴嶼の静止を振り切り、逃げ出した子供たちの真実が悲鳴嶼の死の間際に子供たちが表れ判明します。

あの時子供たちは逃げようとしたのではなかったのでした。

『先生は目が見えないから守らなきゃと思って 武器を取りに行こうとしたんだ外に農具があったから』

『私は人を呼びに行こうとしたの』と。

©吾峠呼世晴

悲鳴嶼が子供たちを守ろうとした様に子供たちも目が見えない悲鳴嶼をなんとか助けようとした結果だったのです。

死の間際その事実をしった悲鳴嶼は安堵したように安らかな顔で最後を迎えることが出来ました。

©吾峠呼世晴

生き残った沙代は

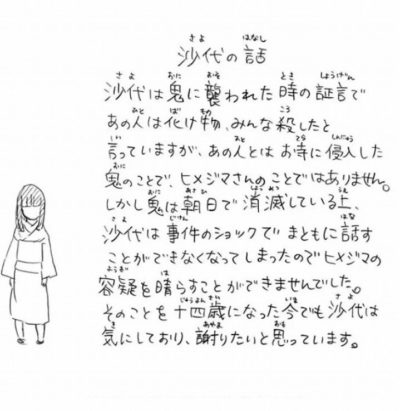

あの夜唯一生き残った沙代はなぜ『あの人は化け物。みんなあの人がみんな殺した』と言ってしまったのか。

その真実は単行本に描かれていました。

沙代が言ったあの人というのは鬼のことであったのですが、朝日で鬼が消滅してしまっており、さらいには事件のショックでまとも喋ることが出来なくなってしまっていたため、周りの誤解を解くことが出来ませんでした。

©吾峠呼世晴

沙代は14歳になってからも当時のことを悲鳴嶼に謝りたいと悔いているようでした。

鬼を招き入れた犯人は

これだけ悲鳴嶼のことを皆大好きで素直ないい子供たちであったのに、自分が助かるために鬼を寺に招き入れた犯人の子供は誰なのか?それも作中で明らかになりました。

その犯人が最終決戦時に上弦の陸として登場した、善逸の兄弟子【獪岳】でした。

©吾峠呼世晴

当時のシーンを見返すと鬼に襲われている子供の服装と獪岳の服装はそっくりなことが分かります。

©吾峠呼世晴

獪岳は元鳴柱(雷の呼吸の剣士の柱名)桑島慈悟郎の弟子であったが、事件前は悲鳴嶼たちと寺で暮らしていたのでした。

そしてなぜ獪岳は悲鳴嶼の言いつけを守らず日の暮れた後も外にいたのかというとお寺のお金を盗んだことがバレて他の子供から責められていたからでした。

©吾峠呼世晴

獪岳の元々の性格やそういった理由もあり、獪岳は躊躇なく自分が助かるために皆を犠牲にしたのだと思います。

さらには鬼が寺に入らないように悲鳴嶼は毎晩鬼の苦手な藤の花の香を付けていたのを消してお寺に鬼を招き入れるという周到さ。

師匠の桑島や善逸を裏切った人間は、昔も同じように人を裏切っていたということで作中の人間では一番嫌悪感が強いキャラになってしまったかもしれません。

まとめ

壮絶な過去と共に子供に不信感を強く持ってしまった悲鳴嶼であったが、最後の最後に真実を知り、皆から裏切られたわけではなかったことを知り、心の底から安堵することが出来たでしょう。

そして子供たちは成仏せずに悲鳴嶼に謝るため、再会できる時を待ってくれていました。

©吾峠呼世晴

共に互いを守りたかった愛情を良く伝わってくるシーンで『明日さえ来ていたら』と思ってします切ない別れとなりました。